1月の終わりから続けてきた

『人魚の森』のレビューも今回で第9回です。

物語はあと13ページほどを残すのみとなっていて、

いよいよ最大のヤマ場なんですが

もうすぐ終わってしまうのが名残り惜しい……。

昔の作品のレビューというのは

結構居心地がいいものでして、

公開されたての喧騒もないし

独りよがりなことをいっても

たいして罪悪感を持たなくていいし、

大事なことを書き忘れてても

たぶん過去に

誰かがどこかで言っててくれただろう、と

呑気に構えられるしで、

まぁホントに気楽です。

いつまでもダラダラやっていたいのですが

そういうわけにもいきませんね。

では進めてまいりましょう。

先週の第8回はこちら!

場面は登和による

物語の種明かしに差しかかりました。

先ほど、最大のヤマ場と書きましたが

『人魚の森』におけるクライマックスシーンは

何度かある派手なバイオレンスシーンではなく

ここの会話劇だと僕は思います。

作品の造りがもう

このトリックのために構成されていることからも

高橋留美子氏が

ここを目指していたのは間違いないでしょう。

自分たちは双子だから

元は一つなのだ、という登和。

登和と佐和が双子であることは

物語の割と早い段階で明示されていましたが

何がすごいって、双子設定の定石を

ほぼまったく使っていないところですよね。

・“同じ顔”という設定を使っていない

・考え方や感性が同じじゃない

・“以心伝心”してない

・全てを1/2ずつ分け合う感じもない

・「分け合うはずだったのに!」という不満もない

・“陰と陽”でもない

世の中の創作物の双子設定って

確かにちょっとウソくさくて、

それを考えると登和と佐和の関係性は

そんなもんかもなぁ、って

なんだか納得させられてしまうような気がします。

これはほんとすごい。

もう一つ。

『人魚の森』の頃の創作物ではまだまだ

“知的な姉と活発な妹”、

“意地悪な姉といたいけな妹”、みたいなパターンが

王道だったように思いますが

登和と佐和においては

病弱でかわいそうな姉と ずる賢く自分勝手な妹、

という関係となっています。

これもまた(当時としては)新鮮だったのでは

ないでしょうか。

もっとも、湧太と真魚が登場する時代においては

登和と佐和は(いろいろな意味で)醜い女二人、

という感じに描かれていて、

読者としても

どちらかに肩入れすることもないわけですが。

さて、ストーリーに戻りましょう。

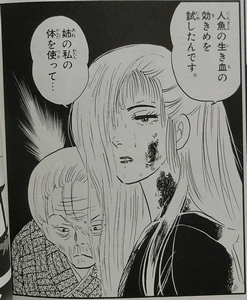

佐和は、双子の片割れを使って

人魚の肉の人体実験をしたのだ、と暴露する登和。

これは『ブラック・ジャック』味があって

かなり面白いです。

一卵性(元は「同じ人間」だから)双生児という、

この世にこれ以上濃い血縁があろうかという間柄で

それをやるっていうのもまた BJ ぽい。

佐和は、人魚の肉が毒だと知っていながら

私に食べさせたのだ、と登和は語る。

ここで疑問なのは

佐和はなぜ、「もしかしたら大丈夫かも」と

考えたのか、ということです。

可能性はゼロだといわれていたのに

父親の言うことよりも、

不老不死の言い伝えのほうに

惹かれてしまったのでしょうか。

「佐和、おまえは!」

「アウッ」

登和に、人魚の肉を食べるように迫られた佐和は

心臓麻痺で死んでしまいます。

呆然とする登和。

登和は「ずるい人……」と言って涙を流しますが

この涙は己を憐れむ涙なのか、

佐和に手向ける涙なのか。

少なくとも、登和は佐和に対して

憎悪の炎を燃やしていただけではなかった。

確かに、佐和への復讐のために生きてきたのだが

最後の椎名医師の言葉が表すように

佐和は登和にとって もう一人の自分であり

自分の別ルートの可能性、でもあった。

だからこそ、

愛しながら憎む、という感情が成り立ったのだろう。

これは双子だからこその心理であり、

双子の同一性を表現しなかったからこそ

双子の設定がここでぐっと効いたといえよう。

これはですねぇ、

すごく“女流作家”っぽいと僕は思うんです。

生きる意味を失った登和は

自ら炎に焼かれる道を選びます。

焼かれる横顔は

ep6.のダース・べイダーを彷彿とさせますが

たぶんこれ、生きたまま焼かれてますよね。

いやーそれはちょっときつくない?

『亡母渇仰』(家族八景)を思い出しますなぁ。

登和と佐和のエピソードは終わり、

物語はエピローグへと進みます。

最後のまとめは来週に持ち越します。

もう一週、お付き合いください。

どうかよろしくお願いいたします。

〈つづく〉

(続きの第10回はこちら)