さて前回に引き続き、

「闘魚の里」レビューその2です。その1はこちら。

鳥羽島に返ってきた鱗たちを迎える島民たち。

悪玉稼業をやっている者にも家族はいて、

その者たちにも日々の暮らしはある、という

一昔前の日本サンライズ作品のような描写である。

欧州の狩猟民族ではそういった物語も自然だが、

ムラ社会を基本とする農耕民族であるところの

日本においては

そういう着眼点は(いっとき)奇抜で

耳目を引いた感じだった。

それでは令和の今の世ではどうだろう。

世の中に余裕がなくなっていることもあり、

飯の食い上げだろうが何だろうが

悪いことはダメ、というのが

(僕も含めた)社会の進み方になっている気はする。

ピカレスクロマン的な創作も

まだ細々と残ってはいるけれど、

それに共感を唱えることが

大っぴらにはやりづらい世の中なのではないか。

そりゃそうとこの辺、作画が相当雑だなぁ。

よっぽどスケジュールがタイトだったのか。

単行本化にあたっての加筆修正とかって

そうそうできるもんじゃないのかな、

週刊連載を持つ人気作家だと。

「闘魚」のちょい前なんかは

単行本化で手が加えられたりしていたけど。

謎解きの小道具としての“人魚のウロコ”。

「闘魚の里」では結構重要なアイテムで

後々でもちょくちょく登場するのだが、

問題はヒロインの名前が“鱗(りん)”だと

いうことだ。

これがダブルミーニングなのかどうか。

物語の中でウロコの持つ意味が、

鱗(りん)にもかけてあるのかどうか。

これについてはレビューの一番最後に

もう一度考えてみたい。

安らかな死顔で発見された湧太。

なぜ“安らか”だったのか。

しかも「なんちゅー」という感嘆符付きだ。

漫画やアニメには“偶然”がない、

というのは僕がそれらを愛する理由の一つで、

風に舞う木の葉一枚、モブの視線一つにしても

作為的に描かれているはずである。

だから物語上の台詞で“安らか”と

わざわざ書かれているならば、

それは“安らか”になる理由があったということだ。

湧太はこの時、砂に雇われて人魚を捕りに行き、

そしておそらく人魚とは邂逅していない。

後日の鱗との会話が、

自分で見たものを語っているのではないからだ。

であれば、人魚に逢いたいという思いが

遂げられたとかそういう出来事はなく、

ただ単に荒れた海での事故で死んだのだろう。

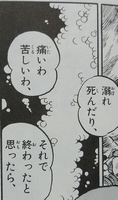

その時に「やっと死ねる」などとは

湧太は思わなかっただろう。

どちらかというと今回もやっぱり

苦しみながら死んだはずなのだ。

だからこの“安らか”は謎である。

なぜ作者はそういう顔をさせたかったのか。

その(美しい?)死顔に、

鱗を惚れさせたかったのかとも考えたが、

仏さんに惚れさせるのは

いくらなんでも趣味が悪いよなぁ。

伝え聞く“人魚の肉”を

逆髪衆より先に入手したいと呟く鱗。

人魚の肉は“たった一つのお宝”ではないので

早い者勝ちというわけではないんだけれどね。

この辺りとか、

逆髪衆が鳥羽島衆を“泳がせる”ところとかは、

インディ・ジョーンズばりの

お宝争奪戦となるのだけれども、

それに見られるように今回の作品は微妙に

“見どころ優先”というようなツギハギ感がある。

まぁこの頃はまだ「人魚シリーズ」が

こんな一大巨編になるとは

予想されていなかったのだろうけれども。

すごくいい顔をしている。

すごくいい顔を描こうとしたのだろう。

「闘魚」は鱗の成長譚ではないが、

こういう描写は物語に厚みを加えるのに

一役買っているなと思う。

土左衛門の墓に手向ける昼顔を摘む さより。

根っこごと抜いているのが

後ろのページに繋がっている。

ウロコに考えを巡らせる鱗。

人魚と会えなかった湧太が流れ着いた時にも

近くにこの人魚のウロコは漂っていたが

ちょっと出現率が高すぎるな、と思う。

少なくとも人魚と格闘しないと

そうそうウロコは落ちないと思うんだよなー。

砂の人魚討伐隊も、

そんなにたびたび人魚と相まみえてないでしょ。

スピード感を持たせるために

どんどん“いいシーン”を繋げていくのはいいけれど、

ほどほどにしておかないと

“ご都合主義”っぽくもなってしまうから

エンタメ主義も考えものだな。

土饅頭を突き破って出てくる腕。

これはなかなか意表を突いた絵面だ。

窒息を逃れるためにというなら

水中から出てくる場合と同じく

顔(頭部)から出てきそうなもんだが、

手から出てくるというのが

土の堅さ、重さを感じさせて面白い。

また、土や瓦礫から

死体の腕だけがにょっきり突き出ているという

残酷シーンの描写は映画などでよく見るが

これは、見慣れたそれらと絵面は同じながら

動的であり、しかし既視感によって

不思議なものを見せられている気にさせられる。

相当な大ゴマだが、

けっこう面白いんじゃないかなー。

子供の屈託のない顔と

鱗の驚愕の表情の対比が素晴らしい。

留美ックの魅力って

こういう“表情のデフォルメ”にも

あったんじゃないかなあ。

石は足の上に落ちてんじゃないかと

気が気でならない。

気が散るからこういう描写は

なくてもいいんじゃないのかな。

なくても成立するし。

砂 登場。

この表情もすごいね。

美人に描かれているわけではないんだけど

昔の小津安二郎映画に出てくる女優のような、

または山口百恵のような、

“表情を抑えたあの手の顔”としか

言いようのないあの顔を、よく表現している。

後ろのページでは、

高橋留美子氏の手癖で描かれているようで

すっかり“留美ックキャラ”になっているが、

登場シーンの顔は、

何かを参考に描かれたのだろうか。

それをさして鱗は

「べちょっと いやらしい女」と言っているが

この「いやらしい」のニュアンスは

今どきの「エロい」という意味ではなく

「嫌らしい」「厭らしい」というような、

絡みつく女の本性、を指しているように感じる。

今はもう「いやらしい」に

そっちの意味はほとんどなくなってしまったけれど。

逆髪衆の頭の女房の名前は「砂(いさご)」。

魚じゃない…だと…!?

“砂”で連想する、「いくらでもある」とか

「手からこぼれ落ちていく」とか

「砕かれ、すり潰された」とか、

そういった意味が込められているわけでは

なさそうなんだけどな。

逆髪衆の頭にかしづく砂。

生国に言及しているが、

「いっぱいおった」というのが

仲間を指すのか、別種を指すのか。

後でも触れるが、そこもまた謎である。

突如、憤慨する頭。

投げつけるシーンよりも、その前動作としての

怒りの膨張のところに大きくコマを取るあたり、

この頃の高橋留美子氏が

“身体のアクション”よりも

“感情のアクション”を好んだことが

感じられる気がするのだがどうだろうか。

なんにせよ、“映像的”である。

高橋留美子氏は映画界にはタッチしていないが

そういう志向はお持ちでなかったのだろうか。

全盛期の絵作りの能力を以てして創られた映像を

見てみたかったような気もするのだが。

というわけで、「闘魚」レビューは

まだまだ続きます。〈つづく〉